Avvertenza

Valutazione e recensione sono frutto del mio personale gusto individuale, delle mie preferenze letterarie, così come la valutazione che assegno. E' quindi più che comprensibile, anzi auspicabile, che molti non la pensino come me. Detto ciò: ogni libro è fatto per essere letto.

⭐ Sufficiente

⭐ ⭐ Più che discreto

⭐ ⭐ ⭐ Buono

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Ottimo

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Eccellente

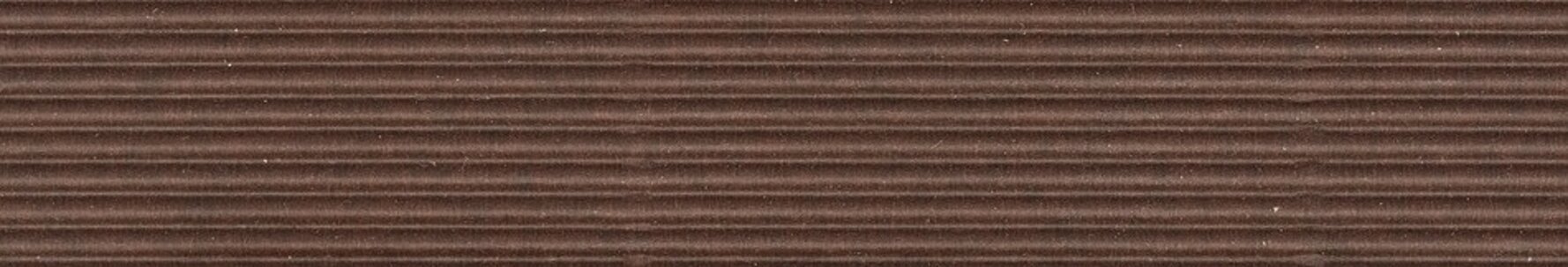

La mia valutazione su questo libro:

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Ottimo

Non è un libro. È un verbale. Un atto istruttorio. Un faldone che pesa come una bara sulla credibilità di un certo mondo occidentale. Dossier Afghanistan di Craig Whitlock, giornalista investigativo del Washington Post, non racconta una guerra: la disseziona. Un anatomo-patologo che non si limita a cercare la verità: la espone, nuda, in tutta la sua brutalità burocratica. Basato sugli “Afghanistan Papers” — migliaia di documenti top secret ottenuti grazie al Freedom of Information Act — il testo è un’autopsia di vent’anni di menzogne istituzionali, pronunciate da tre presidenti, decine di generali, centinaia di funzionari. Una narrazione che si spaccia per strategia, una propaganda che si traveste da progresso. E un popolo — quello afghano — ridotto a sfondo, a cifra statistica, a danno collaterale.

Whitlock non scrive: compila. Non interpreta: incastra. Ogni capitolo è un fascicolo, ogni paragrafo una deposizione. Il lettore non è solo spettatore, ma giurato. Si alza quando entra la corte e pronuncia il verdetto, ineludibile, pagina dopo pagina: la guerra in Afghanistan non è stata solo un fallimento. È stata un inganno. Sistematico, consapevole, reiterato. Un fallimento che si è fatto metodo. Un’architettura dell’autoinganno, costruita con mattoni di retorica e cemento di omissioni.

Il libro si apre con una constatazione che è già una condanna: “Non sapevamo cosa stavamo facendo.” È la voce di un ufficiale, ma potrebbe essere quella di un’intera amministrazione. Non c’era una strategia chiara. Non si conosceva il nemico. Non si sapeva cosa significasse “vittoria”. Eppure, ogni conferenza stampa, ogni discorso alla nazione, ogni visita presidenziale a Kabul raccontava il contrario: stiamo vincendo, stiamo ricostruendo, stiamo esportando democrazia. Una narrazione doppiamente tossica: perché mentiva ai cittadini e tradiva i soldati. Perché prometteva senso dove c’era solo sabbia. Se fosse una cena, andrebbe consumata mentre si guarda il film War Machine, scritto e diretto da David Michôd, in cui tragico e comico si mescolano al punto da essere meno distinguibili tra la polvere dell'Afghanistan occupato dalle truppe americane.

La struttura del libro riflette questa tensione: non c’è una trama, ma una progressione. Non c’è un eroe, ma una moltitudine di voci. Funzionari del Pentagono, diplomatici, contractor, marines, analisti della CIA: tutti parlano, tutti confessano, tutti — retrospettivamente — sapevano. Eppure nessuno ha fermato la macchina. Anzi: l’ha alimentata. Con nuovi fondi, nuove truppe, nuove bugie. Ogni documento è una crepa nella facciata. Ogni testimonianza è un colpo di scalpello nella statua dell’eroismo occidentale.

Whitlock non indulge nel pathos. Il suo stile è sobrio, chirurgico, quasi clinico. Ma proprio per questo ogni frase pesa. Ogni omissione pesa. Ogni cifra pesa. 2.300 miliardi di dollari. 241.000 morti. 775.000 soldati americani dispiegati. E un paese, l’Afghanistan, che nel 2021 — dopo vent’anni di “ricostruzione” — è tornato esattamente al punto di partenza. O forse più indietro. Perché ora, oltre alle rovine, ci sono anche le illusioni infrante. Il libro non offre consolazioni. Non cerca colpevoli individuali, ma si concentra nello smascherare un sistema. Un sistema che premia l’obbedienza, punisce il dubbio, celebra l’apparenza. Un sistema che ha trasformato la guerra in routine, la menzogna in linguaggio, la morte in statistica. E in questo, Dossier Afghanistan è più di un’inchiesta: è un manuale di disincanto. Un atlante del cinismo istituzionale. Un prontuario per riconoscere, in ogni futuro conflitto, i segnali del déjà vu. Qualcuno ricorda l'avventura in Iraq alla ricerca dell'arma letale che non c'era?

Ci sono pagine che bruciano. Come quelle dedicate alla “ricostruzione”, dove milioni di dollari erano spesi per progetti inutili, incompiuti, corrotti. O quelle in cui si racconta come la NATO non sapesse distinguere tra talebani, signori della guerra, civili. Una conferma di ciò che scrive Malalai Joya nel suo Finché avrò voce. O ancora quelle in cui si ammette che la democrazia afghana era una finzione, sostenuta da elezioni truccate e governi fantoccio. Ogni capitolo è una lama. Ogni documento è una prova. Ogni omissione è un crimine.

Eppure, il libro non è mai ideologico. Non è un pamphlet. Non è un manifesto antiamericano. È solo un purgante, una lavanda gastrica, una pillola anti-menzogna. Anti-retorica. Anti-oblio. Whitlock in fondo fa il suo mestiere: espone. E proprio per questo colpisce. Perché non cerca di convincere, ma mostra e lascia al lettore il compito di costruirsi un giudizio. Perché non monta una tesi, ma articola una memoria. Una memoria scomoda, ma necessaria. Il lettore, immerso in questo archivio narrativo, non può uscirne indenne. È impossibile. Non può più credere alle versioni ufficiali. Non può più accettare la guerra come “ultima risorsa”. Non può più ignorare che dietro ogni missione di pace si nasconde un calcolo, un interesse, una mezza verità. Dossier Afghanistan è un vaccino contro la retorica bellica. Una cartella clinica del potere. Un monito per ogni cittadino che voglia ancora credere nella democrazia come esercizio di trasparenza, non come spettacolo.

E se c’è un simbolo che attraversa il libro, è quello del deserto. Non solo come luogo fisico, ma come metafora. Il deserto come spazio dell’oblio, della ripetizione, della sabbia che inghiotte ogni costruzione. Il deserto come teatro di una guerra senza fine, senza scopo, senza verità. Il deserto come specchio dell’Occidente, che si guarda e non si riconosce. Che si racconta come liberatore, ma agisce da occupante. Che si proclama portatore di diritti, ma esporta solo instabilità. Whitlock non lo dice, ma lo suggerisce: l’Afghanistan non è un’eccezione. È un paradigma. È il Vietnam del XXI secolo, quello cui gli Stati Uniti in quello stesso Paese tentarono di condannare i sovietici. È il laboratorio di una nuova forma di guerra: permanente, opaca, privatizzata. Una guerra che non si vince, ma si gestisce. Che non si dichiara, ma si perpetua. Che non si racconta, ma si insabbia. Salvo poi — col senno di poi — darsela a gambe.

Chi scrive chiarisce subito che tra le righe c'è una verità scomoda che soverchia ciò che di positivo l'intervento militare può aver portato, e quindi chi si aspetta piaggerie verso la presunta crociata necessaria contro il male resterà deluso. Semmai, da lettore del Vecchio Continente, se volessi muovere una critica mi concentrerei sul fatto che il libro è “americano”, scritto per “gli americani” — il che è opinabile, in un mondo dove anche i conflitti ormai sono cosa di tutti e per tutti.

E allora Dossier Afghanistan diventa qualcosa di più di un libro. Diventa un corpo del reato. Da conservare, da studiare, da tramandare. Perché quando un nuovo conflitto verrà giustificato con le stesse parole — “libertà”, “sicurezza”, “diritti umani” — potremo riaprire queste pagine e ricordare. Ricordare che la verità era scritta. Che le prove c’erano. Che il silenzio non era ignoranza, ma complicità. Si legge con rabbia. Si chiude con silenzio.