Avvertenza

Valutazione e recensione sono frutto del mio personale gusto individuale, delle mie preferenze letterarie, così come la valutazione che assegno. E' quindi più che comprensibile, anzi auspicabile, che molti non la pensino come me. Detto ciò: ogni libro è fatto per essere letto.

⭐ Sufficiente

⭐ ⭐ Più che discreto

⭐ ⭐ ⭐ Buono

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Ottimo

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ Eccellente

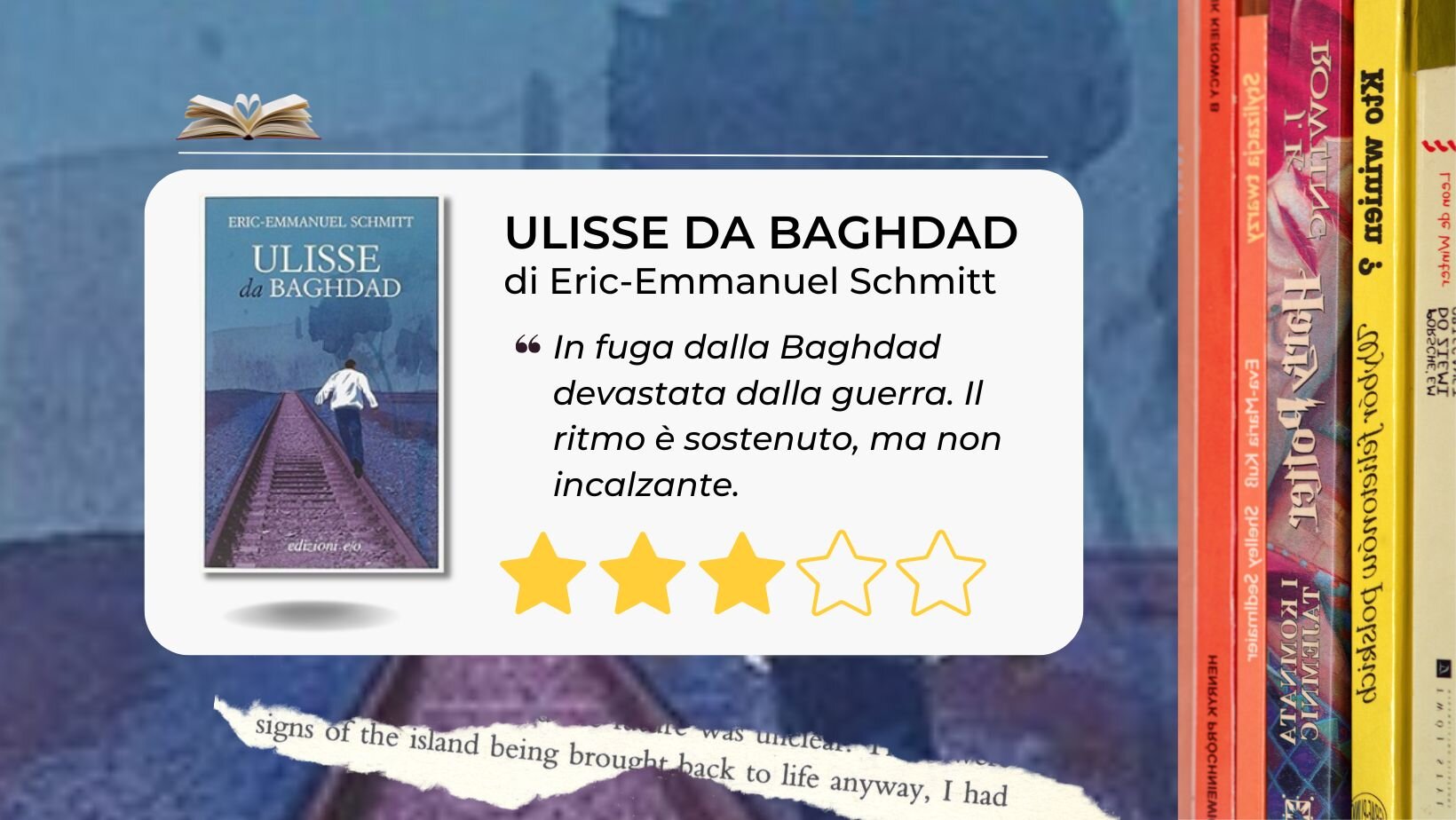

La mia valutazione su questo libro:

⭐ ⭐ ⭐ Buono

Eric-Emmanuel Schmitt, autore francese noto per la sua capacità di fondere filosofia e narrazione, propone in Ulisse da Baghdad un romanzo che ambisce a raccontare l’odissea contemporanea di un giovane iracheno, Saad Saad, in fuga dalla Baghdad devastata dalla guerra. Il titolo stesso è una dichiarazione di intenti: evocare il mito di Ulisse per trasporlo nel contesto geopolitico del XXI secolo. Ma se l’incipit promette una riflessione profonda sull’identità, la migrazione e il senso dell’appartenenza, il finale delude le aspettative per la sua prevedibilità, smorzando la tensione etica e narrativa accumulata lungo il viaggio.

Il protagonista, il cui nome significa “felice” ma che vive in un contesto di dolore e privazione, incarna il paradosso dell’uomo contemporaneo sradicato. Saad è colto, onesto, innamorato, ma la sua vita in Iraq è impossibile: la dittatura di Saddam Hussein, l’embargo, la guerra e l’occupazione americana hanno trasformato Baghdad in un inferno sulla terra, completo di gironi che il nostro protagonista pare destinato a percorrere sino a quello più profondo — come un Dante asiatico, senza Virgilio né Beatrice. Cerca una via di fuga. La sua decisione di partire per Londra, senza passaporto né denaro, lo trasforma in un clandestino, un “inutile” secondo la definizione che il romanzo stesso suggerisce.

Schmitt costruisce il personaggio con una certa delicatezza, ma non riesce a renderlo davvero complesso. Saad è più simbolo che individuo, più funzione narrativa che soggetto pulsante. La sua voce, pur attraversando paesi e pericoli, resta spesso monocorde, priva di quella stratificazione emotiva che ci si aspetterebbe da un protagonista omerico.

Il romanzo si snoda, infatti, come una vera e propria odissea: Saad attraversa il Medio Oriente, il Mediterraneo, l’Europa, affrontando naufragi, inganni, incontri salvifici e momenti di disperazione. Schmitt alterna registri: ora favolistico, ora ironico, ora drammatico. Ci sono momenti intensi, altri più empatici, altri ancora — come per l'approdo italiano — più affini a noi del Bel Paese. Ma è forse questa varietà stilistica, che da un lato rende la lettura scorrevole, a indebolire la coerenza tonale del romanzo. Perché è un romanzo vero? Il lettore si trova spesso disorientato: è una fiaba morale? Un romanzo di denuncia? Un diario di viaggio?

L’autore tratta temi come la clandestinità, la morte in mare, la perdita di identità, cercando di rendere accessibile il dramma, senza appesantirlo troppo. In ciò corre il rischio di banalizzare l’esperienza migratoria, riducendola a tappe narrative funzionali, ma evita la caduta nel pietismo a scapito però della storia sentimentale di “felice”, che a tratti pare più onirica che reale.

Dopo un percorso che promette trasformazione, rivelazione, epifania, il lettore si trova di fronte a una conclusione scontata, quasi didascalica. Senza svelare troppo, si può dire che l’epilogo non restituisce la complessità del viaggio. Non c’è vera catarsi, né rottura del paradigma. Saad resta prigioniero di un destino già scritto, e il lettore con lui. E questo, paradossalmente, è il suo limite più grande.

Certo, il romanzo è comunque ricco di simboli: il nome del protagonista, la figura del padre filosofo che fluttua come un fantasma dell’anima — guida invisibile e rimorso incarnato — la città di Londra come terra promessa. Ma questi elementi, pur suggestivi, non vengono sempre sviluppati con profondità. La riflessione sull’identità — chi è Saad, cosa significa essere iracheno, europeo, clandestino — resta prigioniera di una costruzione narrativa che cerca a tutti i costi una fuga dalla realtà cui si ispira il romanzo. La patria è evocata come luogo perduto, ma non interrogata sino in fondo come costruzione culturale. L’esilio è vissuto come condizione, ma l’esperienza trasformativa è prigioniera di troppi stereotipi, primo tra tutti la speranza — che qui non salva ma semplifica.

Perché se tra le righe e i flutti dell’approdo sul Vecchio Continente si scorge il messaggio buonista che tutti siamo un po’ Saad, che l’umanità è migrante per natura, è altrettanto vero che questa universalizzazione rischia di appiattire le differenze, di cancellare le specificità storiche e politiche del dramma migratorio.

Parte bene: la scrittura di Schmitt è fluida, accessibile, decisamente ironica. E su questo tanto di cappello, poiché l’obiettivo è mostrare la tragicità senza drammatizzarla al punto da oscurare il protagonista stesso. Ma poi tende a perdere quella densità che rende memorabile un romanzo. Il ritmo è sostenuto, ma non incalzante.

Ulisse da Baghdad è un romanzo che attinge da una premessa potente: raccontare l’odissea di un migrante come epopea moderna. Ma il finale smorza ogni tensione. Si legge con piacere, ma senza stupore.